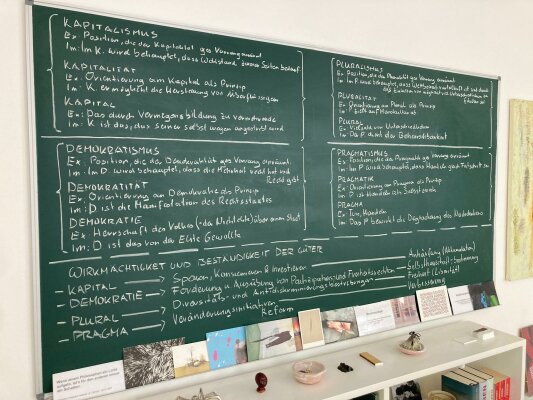

Der deutsche Philosoph Odo Marquard artikuliert in seinem Essay ›Zeit und Endlichkeit‹ einen Gedanken, den der moderne Mensch zwar nicht denken mag, sich aber als Gefühl des Unbehagens fortwährend aufdrängt: Unsere Fortschrittswelt zerstört die menschliche Langsamkeit und daher beständig einen Teil dessen, worauf wir als temporale Wesen festgelegt sind. Was übrig bleibt, ist allein das schnelle Leben. Innovationstempo und Veraltungsgeschwindigkeit nehmen zu, und zwar immer mehr. Die Modernisierungskräfte des Fortschritts neutralisieren die Traditionswelt als eine Welt uns vertrauter Umgebung. Nur so – traditionsneutral – kann die moderne Technik immer schneller artifizielle Funktionswirklichkeiten formen; nur so – traditionsneutral – kann die moderne Wirtschaft ihre Produkte immer schneller zu Waren des weltweiten Handels machen; nur so – durch traditionsneutrale Kommunikationssysteme – kann die moderne Informationstechnologie immer schneller immer mehr Information global kommunizierbar machen. Man kann nicht leugnen, dass diese schnelle Welt Lebensvorteile bringt. Doch dass sie uns zunehmend auch erschöpft, weil sie uns zu Fremden macht, die sich kaum noch zu orientieren vermögen, kann man ebenso wenig leugnen. Die moderne Fortschrittswelt ist eine Neutralisierungswelt, die das Neutralisierte ausrangiert – es vergisst oder wegwirft, und zwar mit wachsender Fortschrittsgeschwindigkeit in wachsendem Maße. Dass der Mensch dieser schnellen, ständig neuen und dadurch ständig fremden Welt hinterherhinkt, ist Befund. Dass sie ihn zugleich aber halbiert, seine Welt zu einer Halbwelt und seine Zeit zu einer Halbzeit macht, dämmert nur den wenigsten. Denn dass der Mensch – dadurch, dass seine Zeit endlich ist, dass sie Frist ist – nicht nur schnell, sondern kompensatorisch auch langsam leben muss, herkunftsbezogen und in vertrauten Verhältnissen, das mag den Fortschrittsgläubigen nicht so recht einleuchten.

Doch wie kann ein langsames Leben im schnellen gelingen? Für Odo Marquard gilt: Je schneller die Zukunft modern für uns das Neue – das Fremde – wird, desto mehr Vergangenheit müssen wir – so wie die Kinder ihre Teddybären – in diese Zukunft mitnehmen. Das Zeitalter der Entsorgungsdeponien ist zugleich das Zeitalter des historischen und ästhetischen Sinns, des Sinns für Kontinuitäten und Langsamkeiten, der mehr als die Veränderlichkeit von Wirklichkeiten die Grenzen dieser Veränderlichkeit erfährt. Um ihn zu kultivieren, in einer undurchschaubaren und kalt gewordenen Welt fruchtbar zu machen, bedarf es der Hinwendung zu den erinnernden und erzählenden Geisteswissenschaften als Denkmalpflege im Reich des Geistes. So kehrt durch die Beschäftigung mit der Philosophie, der Kunst-, der Architektur-, der Literatur-, der Musik- und Kulturgeschichte in der wandlungsbeschleunigten Welt die Langsamkeit zurück, die die Menschen in ihr brauchen. Ein Treppenwitz der Geschichte, dass sich dabei die Fortschrittsschnelligkeit in den Dienst der Langsamkeit stellt: Wer schnell ist, gewinnt Zeit; und die so gewonnene Zeit kann als Möglichkeit genutzt werden, sich Zeit zu lassen, also nicht schnell sein zu müssen, sondern langsam zu leben.

(Der hier vorliegende Text bezieht sich im Gesamten auf Odo Marquards Essay ›Zeit und Endlichkeit‹ und versteht sich als zusammenfassende Deutung desselben.)