Der Hype um KI lässt die Herzen der TranshumanistInnen einmal mehr höher schlagen. Schon bald, so glauben sie, werden ihre Träume Wirklichkeit. Doch für den Philosophen Günther Anders sind sie nur die Propheten des Untergangs, deren Evangelium von der Verbesserung des Menschen durch seine Desertation ins Maschinenlager taub macht und uns nicht hören lässt, was uns alle Technologie immerfort zuruft: Ohne euch!

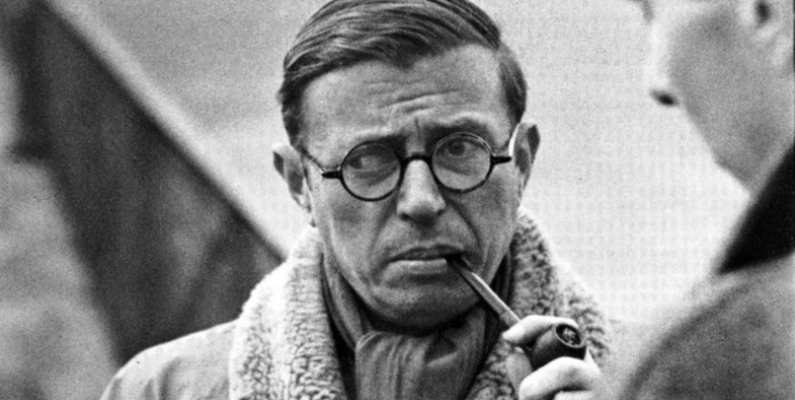

Der einst mit der berühmten Philosophin Hanna Arendt verheiratete Günther Anders entwirft in seinem Hauptwerk ›Die Antiquiertheit des Menschen‹ ein düsteres Bild über den Zustand der Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. Seine radikale Technik- und Fortschrittskritik, die heute aktueller ist denn je, fußt dabei auf einer existenzialistisch gefärbten Anthropologie: Während die Welt in allem festgelegt ist, ist der Mensch lediglich darin festgelegt, in nichts festgelegt zu sein. Das ist einerseits das Fundament seiner Freiheit und seiner Fähigkeit, sich als Individuum zu begreifen, andererseits aber auch der Grund für sein radikales Fremdsein, sein anthropologisch unhintergehbares Nicht-in-diese-Welt-passen. Da der Mensch nun nicht in diese Welt passt, muss er sich eine Welt schaffen. Weil er aber nicht festgelegt ist, ist es auch die Welt nicht, die er sich schafft, und so muss er ständig Neues schaffen, ohne jemals ans Ziel zu kommen. Nichtsdestoweniger ist er an die Welt gebunden, und diese Bindung zeigt sich am Hunger – am Hunger nach Welt. Seine schiere Bedürftigkeit treibt ihn an, und um sie zu stillen, muss er die Welt besitzen. Ein teuflischer Kreislauf, der bereits bis zur Endzeit, mithin der dritten und zugleich letzten industriellen Revolution fortgeschritten ist: Maschinen stellen Maschinen her, die Maschinen herstellen; solange bis eine letzte Maschine etwas herstellt, das keine Maschine ist, sondern Produkt: Brot oder Granaten. Produkte werden im Hunger nach Welt verbraucht, was den Herstellungsprozess der Maschinen von Neuem anstößt, ad infinitum. So werden die Maschinen selbst zu Subjekten und der Imperativ der Produkte, die sie herstellen, lautet: Konsumiere mich! Jetzt wird in den Laboratorien der Werbeindustrie das Höllenfeuer des Bedarfs geschürt und der Mensch zum Konsumenten gemacht, zu einem bloßen Mitarbeiter, der Tag und Nacht konsumiert und der sich dabei letztlich selbst zerstört. Von diesem Befund aus heben Anders’ Hauptthesen an: Dass wir der Perfektion unserer Produkte nicht gewachsen sind; dass wir mehr herstellen, als wir uns vorstellen und verantworten können; und dass wir glauben, das, was wir können, auch zu dürfen, nein zu sollen, nein zu müssen. Dass dies in der Tat der Fall ist, zeigt sich erstens an der prometheischen Scham und der damit einhergehenden Dehumanisierung. Der Mensch schämt sich, geworden, statt gemacht zu sein, ein Gezeugter, statt eines tadelosen, bis ins Letzte durchdesignten, durchkalkulierten Produkts. Und so trachtet er danach, seine natürlichen Unzulänglichkeiten auszumerzen, sich selbst zu überwinden, zu verdinglichen, ins Lager der Geräte zu desertieren. Zweitens zeigt es sich am Diktat der massenhaften Produktion und Reproduktion von Waren und der damit einhergehenden Verwertung von allem und jedem – einmal ist keinmal, lautet das erste Axiom der Wirtschaftsontologie: Das nur einmalige ist nicht; der Singular gehört zum Nichtsein; erst im Plural, erst als Serie ist Sein. Sein aber ist Rohstoffsein, und was als Rohstoff ausgedient hat – Menschen ebenso wie radiumverseuchter Atommüll –, wird zum Totgewicht, zur Liquidationsschlacke im gnadenlosen Herstellungsprozess der Waren. Und endlich zeigt es sich drittens daran, dass in einer hochkomplexen und hochgradig arbeitsteiligen Welt das technologisch Mögliche stets realisiert wird. Längst hat der einzelne Spezialarbeiter das Ganze aus den Augen verloren und betrachtet seinen winzigen Beitrag – von der Möglichkeit eines Gewissens ausgeschlossen – als (moralisch) sauber. Festgemacht an der Herstellung und dem Einsatz der Atombombe steht der Apokalypse, für die wir blind sind, weil die Fassungskraft unserer Seele begrenzt ist, nichts mehr im Weg: Die große Zahl der Beteiligten und die Kompliziertheit des Herstellungsprozesses verhindert jede Verhinderung. Angesichts dieses niederschmetternden Dramas möchte man fliehen, um mit Günther Anders Urlaub von Moralien zu machen, auf eine Insel der Seeligen flüchten, die Misere hinter sich lassen. Nur verständlich. Doch seine Technikkritik ist keine Ethik der Technik, sondern eine Philosophie des Untergangs und nicht das kleinste Stück Land wird übrig bleiben. Nicht zuletzt deshalb schreibt der große Humanist Anders, der in seinem Philosophieren stets den Menschen im Blick hatte, dass er hoffe, er möge sich mit allen seinen Thesen irren.

Ein Befund, der uns eigentlich durch Mark und Bein gehen müsste, zumeist aber kaltlässt. Wahrscheinlich deshalb, weil wir „Analphabeten der Angst“ sind, wie Günther Anders schreibt, weil wir im „Zeitalter der Unfähigkeit zur Angst“ leben. Der einzige Ausweg, sofern nicht alles verloren sein soll, besteht „in der Ausbildung der moralischen Phantasie, d. h. in dem Versuch […] die Kapazität und Elastizität unseres Vorstellens und Fühlens den Größenmaßen unserer […] Produkte und dem unabsehbaren Ausmaß dessen, was sie anrichten können, anzumessen“ – uns als Vorstellende und Fühlende mit uns als Konsumierende und Produzierende gleichzuschalten.

Textquelle: Anders, Günther: Die Antiquiertheit des Menschen 1, C.H. Beck, München, 2018.

Bildquelle: Pexels, Anna Tarazevich