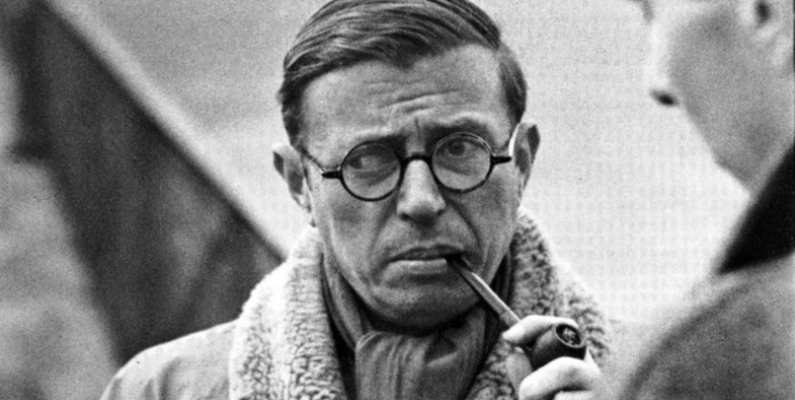

Vor 45 Jahren stirbt der Popstar unter den Philosophen des 20 Jahrhunderts: Jean-Paul Sartre. Der unvergessene Großdenker war einer der führenden Intellektuellen seiner Zeit. Als einer der wichtigsten Vertreter des Existentialismus hat Sartre die europäische Kultur geprägt wie kaum ein anderer. 2018 haben wir ihm an der School of Philosophy eine Sommerakademie gewidmet und uns mit seinem eintausend Seiten umfassenden Hauptwerk beschäftigt: Das Sein und das Nichts. In dieser existentialistischen Analyse kommt er zu einem ebenso bemerkenswerten wie radikalen Schluss:

Jean-Paul Sartres Welt ist eine Zwei-Seiten-Welt. Eine Welt des An-sich-sein und des Für-sich-sein. Während das An-sich-sein ist, was es ist, also mit sich selbst identisch und undurchdringlich, voll von sich selbst, gesättigt und bezugslos und insgesamt dasjenige repräsentiert, was wir gemeinhin die kausale Welt physischer Einzeldinge nennen, ist das Für-sich-sein nicht, was es ist, verweist es stets auf ein anderes, als es selbst ist und ist gerade deshalb selbst nichts. Die Rede ist vom Bewusstsein. Bewusstsein ist nämlich immer Bewusstsein von etwas und ohne es ist es nichts. So ist das Sein des Bewusstseins, das Für-sich-sein, auch nur erborgt, denn es hängt am An-sich-sein als seinem unhintergehbaren Bezugspunkt. Alles Sein aber ist insgesamt kontingent, nicht notwendig und somit letztlich bedeutungslos. Es ist, wie Sartre sagt, in nichts gegründet. Das trifft auf das Dasein der physischen Einzeldinge in gleicher Weise zu wie auf das Dasein des Menschen. Wir sind, so könnte man sagen, ebenso bedeutungslos wie Steine, Bäume oder die Heerschar der Sterne im Universum. Doch dieser ins Bewusstsein durchklingende Tatbestand ist uns im Unterschied zum bloß physischen Dasein nicht gleichgültig, weshalb sich das Sein in seiner menschlichen Ausprägung unablässig zu gründen sucht. Aufruhend auf der Freiheit des Menschen, die sich in der Fähigkeit des Fragens offenbart und uns in die Lage versetzt, uns von der physischen Welt loszureißen, mithin Stellung zu beziehen, sie vor uns zu bringen und durch den Akt der Nichtung – der dem Fragen innewohnt – eine je eigene Ordnung zu schaffen, sind wir, ontologisch gesehen, dazu genötigt, den Zustand zwischen Sein und Nichts, zwischen An-sich- und Für-sich-sein zu überwinden, um endlich auf sicherem Grund zu stehen. Das Vehikel zu diesem Grund aber ist der Andere. Indem wir uns nämlich, vermittelst der eigenen Freiheit, der Freiheit des Anderen zu bemächtigen und sie zu kontrollieren suchen, suchen wir uns auf diese Weise in ihm zu gründen. Doch erst im radikalen Scheitern dieser Gründung, mithin in der Unmöglichkeit des An-und-für-sich-seins, zeigt sich die ganze Tragik menschlicher Existenz als eines andauernden – letztlich von Angst begleiteten – ekstatischen Zustands, eines andauernden Außer-sich-seins. An diesem Punkt erhebt sich dann zu guter Letzt auch die Idee Gottes. Als Inbegriff des An-und-für-sich-seins ist Gott, der ins jenseits projizierte Wunsch des Menschen nach Gründung. Mensch sein bedeutet für Sartre daher nichts anders als danach zu streben, Gott zu sein.